|

Поэтический словарь Квятковского |

1) Упоминание имени автора вместо его произведений:

![]()

![]() (А.Пушкин)

(А.Пушкин)

![]()

![]() (В.Инбер)

(В.Инбер)

2) Или, наоборот, упоминание произведения или биографических деталей, по которым угадывается данный автор:

![]()

![]() (А.Пушкин)

(А.Пушкин)

![]()

![]() (Н.Некрасов)

(Н.Некрасов)

3) Указание на признаки лица или предмета вместо упоминания самого лица или предмета (наиболее часто встречающаяся в поэзии форма метонимии):

![]()

![]() (А.Пушкин)

(А.Пушкин)

![]()

![]() (Частушка)

(Частушка)

![]() — стой!

— стой!

![]()

![]() (В.Маяковский)

(В.Маяковский)

![]()

![]() (В.Луговской)

(В.Луговской)

![]()

![]() (Н.Тихонов)

(Н.Тихонов)

![]()

![]() (М.Исаковский)

(М.Исаковский)

4) Перенесение свойств или действий предмета на другой предмет, при помощи которого эти свойства или действия обнаруживаются:

![]()

![]() (А.Пушкин)

(А.Пушкин)

![]()

![]() (Он же)

(Он же)

![]()

![]() (Н.Тихонов)

(Н.Тихонов)

У А.Блока имеется редчайший образец сложной метонимии, которая понятна лишь людям, знающим некоторые социально-бытовые черты дореволюционной России:

Вера Михайловна Инбер

(1890—1972)

![]()

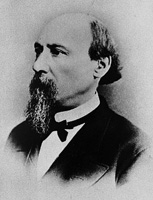

Николай Алексеевич

Некрасов

(1821—1877)

![]()

Владимир Александрович

Луговской

(1901—1957)

![]()

Николай Семёнович Тихонов

(1896—1979)

![]()

Михаил Васильевич

Исаковский

(1900—1973)

«Жёлтые и синие» — это вагоны 1-го и 2-го классов, а «зелёные» — вагоны 3-го

класса.

Метонимия отличается от метафоры тем, что метафора

перефразируется в сравнение при помощи подсобных слов «как бы», «вроде», «подобно»

Тексты статей воспроизводятся по электронному изданию

«Поэтический

словарь Квятковского».

Участники проекта

Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» (ФЭБ)

не возражают против републикации любых материалов ФЭБ как в электронной, так и в печатной форме.