31. Особый дар

По мере роста детские страхи Бориса уступили место особому дару восприимчивости. Волнующее ощущение сопричастности всему, что по его разумению жаждало быть услышанным, но лишённое дара речи, нуждалось в посреднике, внешне выражалось в обострённом сочувствии.

В начальных классах гимназии это сочувствие проявлялось в усердии, с которым Борис отыскивал в определителе Линнея имена растений составляемого им гербария. Впоследствии он уверял, что найденные имена были призваны успокоить растения, пребывавшие до той поры в полном неведении о самих себе. Как успокаивает ребёнка название незнакомого ему предмета или события. Позже у Бориса возникнет потребность давать имена более широкому кругу предметов и явлений. «Не потому, что они становились на что-нибудь похожи, а потому что перестали походить на себя». Потому что, теряя сходство с привычными представлением о себе, они представали в своём истинном подспудном значении.

Потому что кто-то должен был одушевить этот мир недвижных вещей, чтобы он не превратился в декорацию, не засиделся на роли статиста. Ведь должен быть кто-то (в своей ранних прозаических попытках Пастернак называл его Творцом, композитором Шестикрыловым, своим другом Реликвимини), кто видит эту рвущуюся к жизни действительность и слышит музыку её движения. Должен быть некий посредник, пройдя через восприятие которого, мятущаяся действительность могла стать Жизнью.

«На кустах растут разрывы

Облетелых туч. У сада

Полон рот сырой крапивы:

Это запах гроз и кладов».

«За окнами давка, толпится листва,

И палое небо с дорог не подобрано».

«Природа, мир, тайник вселенной,

Я службу долгую твою,

Объятый дрожью сокровенной,

В слезах от счастья отстою».

Но не только должником бессловесного мира ощущал себя Пастернак. Была еще одна героиня, перед которой он чувствовал себя в вечном долгу. Имя ей — Женщина.

И если город и природа у Пастернака всегда на главных ролях, всегда имеют свой голос и никогда не опускаются до того, чтобы стать фоном или иллюстрацией к событию, то женщина как бы лишена собственного голоса, за неё всегда говорит автор. Но зато и говорит так, будто ему близко знакомы её боли, печали и её страдания. Будто взвалил он себе на плечи по неведомому порыву груз ответственности за всех обездоленных, попранных судьбой и жизнью женщин. Не имея возможности ничего изменить в их судьбе, он мог только писать о них так, чтобы они хотя бы знали — был на земле ещё один человек, который страдал вместе с ними и за них.

Впервые это чувство сострадания к женщине пробудилось в мальчике во время демонстрации в Зоологическом саду отряда дагомейских амазонок.

Первоначально отряд амазонок был выставлен в городском Манеже во время пасхальных праздников для развлечения публики, о чём сообщалось в объявлении «Московского вестника» от 3 апреля 1901 года. Газета писала, что дирекцией Манежа «выписан из Африки отряд амазонок, 48 женщин из племени дикарей Дагомеи, под предводительством главнокомандующих принцессы Мормона и Замба и военачальников племени принца Альфа и Мани».

Остаётся неясным, были ли это на самом деле женщины-воительницы из охраны короля или только африканские актрисы. Но их выступление в Манеже имело такой успех у публики, что после пасхальных праздников было перенесено на эстрадную площадку в Зоологическом саду, где для них была «устроена деревня дагомейцев и изображена их жизнь», как сообщал тот же «Московский вестник» 15 апреля.

Праздная публика глазела на заморскую диковинку, желающие могли тут же отведать «заморские» блюда дагомейской кухни. А одиннадцатилетний Борис на всю жизнь связал с этим представлением ощущение женского страдания в оковах.

«...Первое ощущенье женщины связалось у меня с ощущеньем обнажённого строя, сомкнутого страданья, тропического парада под барабан».

«Быть женщиной — великий шаг,

Сводить с ума — геройство».

«Пошло слово любовь, ты права.

Я придумаю кличку иную.

Для тебя я весь мир, все слова,

Если хочешь, переименую».

«Всем им, вскользь промелькнувшим где-либо

И пропавшим на том берегу,

Всем им, мимо прошедшим, спасибо, —

Перед ними я всеми в долгу».

Всю последующую жизнь он будет винить себя за несуществующие вины и тащить на себе груз женских обид, и жалеть, и надеяться, что сможет стереть печаль с женского лица.

(Начало: "Буквица"

(Начало: "Буквица"

#2,

#3,

#4, 2007;

#1,

#2,

#3,

#4, 2008;

#1,

#2,

#3,

#4, 2009;

#3,

#4, 2010;

#1, 2011.

Продолжение следует.)

|

В автобиографической повести «Охранная грамота» Борис Пастернак отметил свою страсть к ботанике в череде основных жизненных моментов, сформировавших его личность. О великолепных гербариях старшего брата, так же как и об их общей палеонтологической коллекции упоминал и младший брат Шура. Оба заразились этой страстью от своего гимназического учителя А. С. Баркова. Александр Леонидович Пастернак вспоминал:

«...Занятия с нами были настоящими, увлекательными и многое раскрывающими импровизациями в разных областях естествознания. ...

С первых же классов все, что мы за зиму от него узнавали, он с первых же тёплых дней весны показывал нам в природе, устраивая великолепнейшие выезды за город...

После так проведённого дня на реке, на чёрных откосах, в горячке работы — я возвращался домой в замечательном настроении. ... Торжественно вынималась, разворачивалась и всем показывалась моя находка, все ахали, а Борис брал ее для пополнения общей нашей палеонтологической коллекции. Новое пополнение тщательно прочищалось от ваты и пылинок, затем взбалтывался раствор шеллака в спирту, и беличьей кисточкой Борис проводил этим раствором по всем сторонам аммонита, закрепляя эмаль и легко осыпающуюся землю отпечатка. ...

За год до поступления в гимназию я уже проделывал все это, в подражание брату, в Оболенском. Тогда мне, естественно, не удавалось еще достичь его превосходства. Теперь же, от Александра Сергеевича, мы узнавали, как в своё время Боря, от него же, все секреты красоты Бориных гербариев. Теперь и мои папки с гербариями разных времён и мест гимназических экскурсий были не хуже тех, которые приводили меня, в Оболенском — в трепетное восхищение».

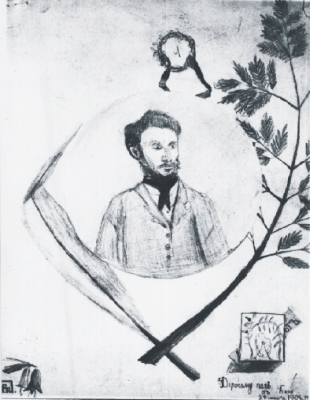

Рассказ о лете 1903 года в Оболенском еще впереди. А пока что за неимением коллекций братьев, пропавших при переезде с Мясницкой на Волхонку, посмотрим на рисунок, который Борис подарил отцу в честь 40-летия.

Б. Л. Пастернак. Портрет юбиляра. 22 марта 1902 г.

Портрет юбиляра, изображенный рукой сына обрамлен венком из листьев, название которых уж точно было известно 12-летнему художнику.

Сходство портрета с натурой несомненно. Вот только глаза подвели. Но рисовать глаза — это уже мастерство.

В углу рисунка каллиграфическим почерком выведено:

«Дорогому папе от Бори 22 марта 1902 г.» |