|

Поэтический словарь Квятковского |

В русской народной поэзии аллитерация занимает заметное место. Звучные аллитерации рассыпаны в тексте «Слова о полку Игореве»:

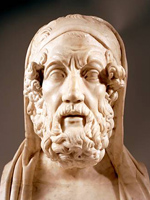

Гомер

(между XII и VII вв. до н.э.)

Многие русские пословицы и поговорки построены в звуковом отношении на аллитерации и на рифме, которая вышла из аллитерации, находящейся под ударением: «Как возьмет голод, появится и голос»; «Тише едешь, дальше будешь»; «Один с сошкой, семеро с ложкой». У поэтов досиллабической и силлабической эпохи стихосложения аллитерации не встречаются: в то время русские поэты усердно трудились над выработкой новых ритмических форм стиха, и такие детали, как аллитерация, были вне поля их зрения. Лишь в 18 веке, когда реформаторы русского стихосложения В.Тредиаковский и М.Ломоносов развили основы нового метрического стиха, появилась тенденция к использованию аллитераций как средства звуковой выразительности. Ученый и экспериментатор, Ломоносов сочинил специальные аллитерационные стихи, в которых преобладал звук «г»:

Михаил Васильевич Ломоносов

(1711—1765)

Удачны опыты аллитерирования стиха у А.Сумарокова, Г.Державина и К.Батюшкова. Великолепны аллитерации в стихах А.Пушкина.

В следующих стихах Пушкина применена тонкая аллитерация — комбинация созвучий согласных и гласных:

Александр Сергеевич Пушкин

(1799—1837)

![]()

![]() (Н.Языков)

(Н.Языков)

![]()

![]() (Н.Некрасов)

(Н.Некрасов)

В стихах символистов, культивировавших аллитерацию, нередко нарушается чувство меры; их аллитерации вычурны и назойливы, что особенно относится к Бальмонту,

поразившему когда-то современников стихотворением «Чёлн томленья»,

сплошь построенном на механической смене аллитерирующих звуков — в, б, ч, с и др.:

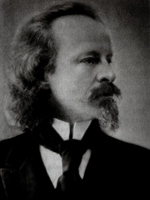

Николай Михайлович Языков

(1803—1846)

Другое стихотворение Бальмонта «Влага» сплошь аллитерировано на «л»:

Оригинальны аллитерации в следующих стихах И.Северянина:

«Дозировать аллитерацию, — писал В.Маяковский в статье «Как делать стихи?», — надо до чрезвычайности осторожно и по возможности не выпирающими наружу повторами.

Пример ясной аллитерации в моём есенинском стихе — строка: «Где он, бронзы звон или гранита грань...».

Я прибегаю к аллитерации для обрамления, для ещё большей подчёркнутости важного для меня слова».

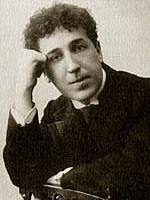

Константин Дмитриевич Бальмонт

(1867—1942)

![]()

Игорь Северянин

(1887—1941)

Одним из элементарных видов аллитерации является звукоподражание, например в поэме В. Инбер «Пулковский меридиан» (рычанье фашистских самолётов над осаждённым Ленинградом):

Или в стихотворении П.Антокольского «О парне из гитлеровской дивизии»:

См. также: Звуковые повторы, Звукопись, Поэтическая этимология

Павел Григорьевич Антокольский

(1896—1978)

В поэзии народов Средней Азии и бурятов наиболее популярной является «вертикальная» аллитерация стиха и чаще всего на начальных слогах стиха (анафорическая аллитерация). Некоторое представление об этом приёме дают следующие стихи:

![]()

![]() (Киргизский эпос «Манас», пер. Л.Пеньковского)

(Киргизский эпос «Манас», пер. Л.Пеньковского)

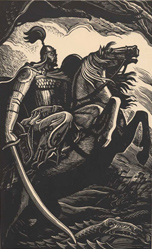

Иллюстрация к эпосу «Манас»

Тексты статей воспроизводятся по электронному изданию «Поэтический словарь Квятковского». Участники проекта Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» (ФЭБ) не возражают против републикации любых материалов ФЭБ как в электронной, так и в печатной форме.