Кукольник

Элегия

Элегия

Английский романс

Английский романс

Жаворонок

Жаворонок

Попутная песня

Попутная песня

Прощальная песня

Прощальная песня

Справа: фрагмент портрета поэта

работы Карла Брюллова, 1835

Я здесь опять! Я обошёл весь сад!

По-прежнему фонтаны мечут воду,

По-прежнему Петровскую природу

Немые изваянья сторожат;

Сто тридцать лет по-прежнему проходят,

Душа готовит им восторженный привет;

Как волны, по сердцу стихи толпами ходят,

И зреет песнь…

Но не дозреет, нет!

Солнце к соловью не ходит:

Не у солнца он живёт.

Если ж солнце не восходит,

Соловей не запоёт…

Так и певец, — без женщины любимой

Нет вдохновения, нет песен и стихов.

Но луч очей блеснёт жены боготворимой —

И что небесный гром, что шум твоих валов!..

Пусть недоступная, в вельможеском уборе,

С бесстрастьем на устах, с холодностью во взоре,

О, чудно зазвучит песнь чудная моя!

Но без нея?..

Вот солнце закатилось;

На кратковременный покой царя светил

Военный хор с почетом проводил;

Вот рябь морских валов луной осеребрилась;

Все разошлись. Кронштадтской пушки гул

Приплыл с последним ветром запоздалый;

Петровские деревья задремали,

На их листах последний ветр уснул.

Всё упокоилось.

Но для души безумной

Нет мира в тишине: ее грызет тоска;

Сто песен в ней гремит и пламенно и шумно,

Но в этих песнях нет ни одного стиха.

10.07.1837

[«Зелёная книжечка»]

…Наши деятели на том стоят, чтобы разрушить все начала взаимного самоуважения, построить себе дома, разъезжать в каретах на счёт тружеников, которых можно держать в чёрной коже. [>>>]

Бежать хоть на время [из России], потому что обстоятельства приковали мои ноги к этой несчастной земле, на которой есть жители, но нет ещё граждан. [>>>]Эти высказывания, на первый взгляд, противоречивые, принадлежат одному человеку — Нестору Васильевичу Кукольнику.

Будущий поэт, драматург, художественный критик, журналист, издатель, музыкант и искусствовед родился 8 сентября 1809 года в Петербурге. Его отец Василий-Войцех Кукольник, русин по национальности, происходил из древнего княжеского рода.

В 1831 году, после нескольких переездов (Нежин, Житомир, Вильно), с родителями и самостоятельных, юноша обосновался в Петербурге. К этому времени он уже был автором «Учебника русского языка» для литовцев (выдержал несколько изданий); помимо литовского языка, свободно владел украинским и польским, интересовался белорусским.

В петербургский период Кукольник создал много драм, драматических фантазий, романов, повестей, рассказов, стихотворений; участвовал в создании либретто опер «Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила». На стихи поэта Михаил Глинка написал романсы «Сомнение» («Английский романс») и цикл «Прощание с Петербургом». В 1860-е годы О. Дютш сочинил оперу «Красотка» на либретто Кукольника. Опера стала культурным событием своего времени.

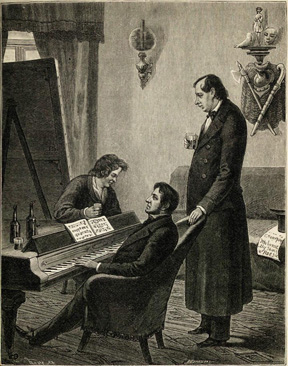

При всём этом его творчество подвергалось резкой критике В. Белинского, Н. Некрасова, И. Тургенева, И. Панаева и др. В 1840-х годах появился ещё один повод для насмешек — пристрастие Кукольника к спиртным напиткам. Искусствовед В. Стасов в одном из писем упомянул «пьяную компанию Кукольников», подразумевая трёх друзей: Карла Брюллова, Михаила Глинку и Нестора Кукольника.

(Иллюстрация на отдельной стр. >>>)

Однако на «середах» в доме Кукольника, собиравших до 80 человек, бывали С. Гулак-Артемовский, С. Даргомыжский, Т. Шевченко, И. Айвазовский, И. Крылов, высокопоставленные сотрудники жандармского корпуса и… те же В. Белинский и И. Панаев.

В 1843 году Кукольник возвратился на государственную службу в Военное министерство, по делам которого побывал в Москве, Воронеже, Астрахани, Одессе, Ростове-на-Дону, Керчи, Тамани, Темрюке, Екатеринодаре, Саратове, Кишинёве, Новочеркасске, Севастополе, Таганроге, причём во многих из них — неоднократно. В 1853-56 годах участвовал в Крымской войне, отвечая за тыловое снабжение российских войск на Кавказском фронте.

В 1857 году умер Михаил Глинка, самый близкий друг, перед гениальностью которого Нестор Кукольник преклонялся. Поэт в чине действительного статского советника переехал в Таганрог (ныне — Ростовской области).

Слава Богу, — написал он Н. Рамазанову, — я вышел из литературного омута так чист по совести, как ни одному из нынешних деятелей вероятно не удастся. […] Ты очень хорошо помнишь, что я ни Пушкину, ни другим светилам нашего времени не кланялся, и за это на меня сердились, но всё-таки все мы были всегда в сношениях, основанных на принципах взаимного уважения.На новом месте деятельность Кукольника была направлена, в основном, на благо города.

В 1856 году он вышел в отставку, построил собственный дом с несколькими пристройками и флигелем в центре Таганрога, а также дачу («хутор» из семи домов и земельным участком около 14 га) под городом, по соседству с рощей «Дубки».

В Дубках, в своем имении, поэт нашёл своё последнее пристанище в 1868 году.

В 1930-х годах могилу Кукольника осквернили окрестные жители, думая, что там зарыты сокровища. Не оставили камня на камне, всё разрушили и перевернули. Могила осталась разрытой и заросла сорняками. Прах поэта безвозвратно утрачен. Последние уцелевшие дома имения были снесены по решению Таганрогского горисполкома в 1968 году.

Источник сведений:

А. И. Николаенко. Великий Таганрожец

Нестор Васильевич Кукольник

Стихотворения публикуются по страницам Н. Кукольника на сайте Национальный корпус русского языка

Уймитесь, волнения страсти!

Засни, безнадежное сердце!

Я плачу, я стражду, —

Душа истомилась в разлуке.

Я плачу, я стражду!

Не выплакать горя в слезах…

Напрасно надежда

Мне счастье гадает, —

Не верю, не верю

Обетам коварным:

Разлука уносит любовь…

Как сон, неотступный и грозный,

Соперник мне снится счастливый,

И тайно и злобно

Кипящая ревность пылает…

И тайно и злобно

Оружия ищет рука…

Минует печальное время,

Мы снова обнимем друг друга.

И страстно и жарко

Забьется воскресшее сердце,

И страстно и жарко

С устами сольются уста.

Напрасно измену

Мне ревность гадает, —

Не верю, не верю

Коварным наветам!

Я счастлив! Ты снова моя!

И всё улыбнулось в природе;

Как солнце, душа просияла;

Блаженство, восторги

Воскресли в измученном сердце!

Я счастлив: ты снова моя.

1839

«Английский романс« / «Сомнение» (музыка: М. Глинка)

в исполнении Фёдора Шаляпина >>>

Между небом и землёй

Песня раздаётся,

Неисходною струёй

Громче, громче льётся.

Не видать певца полей!

Где поёт так громко

Над подружкою своей

Жаворонок звонкой.

Ветер песенку несёт,

А кому — не знает.

Та, к кому она, поймёт.

От кого — узнает.

Лейся ж, песенка моя,

Песнь надежды сладкой.

Кто-то вспомнит про меня

И вздохнёт украдкой.

11.07.1840

Романс «Жаворонок» (музыка: М. Глинка)

в исполнении Сергея Лемешева >>>

Дым столбом — кипит, дымится

Пароход… ¹

Пестрота, разгул, волненье,

Ожиданье, нетерпенье…

Православный веселится

Наш народ.

И быстрее, шибче воли

Поезд мчится в чистом поле.

Нет, тайная дума быстрее летит,

И сердце, мгновенья считая, стучит.

Коварные думы мелькают дорогой,

И шепчешь невольно: «О боже, как долго!»

Дым столбом — кипит, дымится

Пароход…

Пестрота, разгул, волненье,

Ожиданье, нетерпенье…

Православный веселится

Наш народ.

И быстрее, шибче воли

Поезд мчится в чистом поле.

Не воздух, не зелень страдальца манят, —

Там ясные очи так ярко горят,

Так полны блаженства минуты свиданья,

Так сладки надеждой часы расставанья.

Дым столбом — кипит, дымится

Пароход…

Пестрота, разгул, волненье,

Ожиданье, нетерпенье…

Православный веселится

Наш народ.

И быстрее, шибче воли

Поезд мчится в чистом поле.

15.07.1840

«Попутная песня» (музыка: М. Глинка)

в исполнении Большого детского хора >>>

Прощальная песня

Из недоконченной поэмы

Простите, добрые друзья!

Нас жизнь раскинет врассыпную,

Всё так, но где бы ни был я,

А вспомню вас — и затоскую!

Нигде нет вечно светлых дней,

Везде тоска, везде истома,

И жизнь для памяти моей —

Листки истёртого альбома.

Разгул — с отравленным вином,

Любовь — с поддельными цветами,

Веселье — с золотым ярмом,

И лесть — с змеиными устами…

Прощайте, глупые мечты,

Сны без значения, прощайте!

Другую жертву суеты

Игрой коварной обольщайте.

А слава, рай когда-то мой,

Возьми назад венец лавровый!

Возьми! Из терний он! Долой

Твои почётные оковы!

Другого им слепца обвей!

Вели ему на чуждом пире,

Гостям в потеху, у дверей,

Играть на раскалённой лире!

Есть неизменная семья,

Мир лучших дум и ощущений,

Кружок ваш, добрые друзья,

Покрытый небом вдохновений.

И той семьи не разлюблю,

На детский сон не променяю,

Ей песнь последнюю пою

И струны лиры разрываю.

1840

«Прощальная песня» (музыка: М. Глинка)

в исполнении Серафимы Коняшиной

и солистов Музыкального общества им. М. И. Глинки >>>